渋谷三紀 16年8月27日放送

maxresdefault

いぬのはなし 西郷隆盛とツン

上野恩賜公園に立つ西郷隆盛像がつれた犬。

名前をツンという。

ツンはうさぎ狩りにたけた薩摩犬で、

狩猟が趣味だった西郷さんはツンをいたくかわいがり、

いつも狩りに連れて歩いた。

ただしかし、写真嫌いで、一枚の写真も残さなかった西郷さん。

西郷像は似顔絵をもとにつくられたものの、

妻の糸子さんが「主人に似ていない」と嘆くほど。

ツンもなぜか雌犬から雄犬に変わっていた。

西郷さんが写真嫌いじゃなかったら、

名犬ツンの勇姿も後世に残すことができたのに。

渋谷三紀 16年8月27日放送

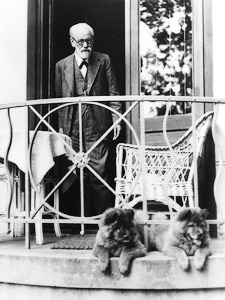

いぬのはなし フロイトとヨフィ

精神分析学の創始者、フロイト。

人の心の分析に没頭してきたフロイトが

犬に興味を持ち始めたのは、齢70をこえた頃。

飼っていたチャウチャウ犬のヨフィを診療室に連れて行ったところ、

驚くほど敏感に、患者のストレスを感じ取ってみせた。

ヨフィと患者との距離を見れば、症状の重さがわかることに気づき、

フロイトはヨフィを「精神分析犬」とよんだ。

晩年、癌に苦しんだフロイト自身の心をも癒したヨフィは、

現在、医療や教育の現場で活躍する

セラピードッグのはじまりと言われている。

渋谷三紀 16年8月27日放送

いぬのはなし ビクターのニッパー

蓄音機のホーンを覗き込むフォックステリア。

日本ビクターのトレードマークとして

かつて街中の電気屋でよく見かけたキャラクター犬は、

ニッパーという実在する犬がモデルになっている。

ニッパーは1884年のイギリス生まれ。

マークという画家の愛犬として三年を過ごすが、

マークが病気で亡くなり、

同じく画家の弟フランシスにひきとられた。

ある日、亡き兄の声を蓄音機で流したところ、

ニッパーはホーンを覗き込み、耳を傾け続けた。

まるで主人を懐かしむようなニッパーの仕草に

胸を突かれたフランシスが描いた一枚の絵が、

巡り巡って日本の企業で使われることになった。

日本にはハチ公がいて、イギリスにはニッパーがいる。

人に尽くす忠犬の物語に、人は弱い。

渋谷三紀 16年8月27日放送

*TatianaB*

いぬのはなし 三浦哲郎とボス

作家、三浦哲郎。

愛犬のブルドッグに、ボスと名付けた。

ボスのいびきはとにかく凄かった。

人間とそっくりのいびきだが、

夜はあたりの闇をふるわせるような豪快さ。

轟々たるボスのいびきを聞きながら、

あれこそが猛犬のいびきだと教えると、

娘は首をすくめて言った。

「お父さんのと、そっくり。」

渋谷三紀 16年8月27日放送

ひこうき雲

いぬのはなし 安岡章太郎とコンタ

「愛犬物語」には、

作家、安岡正太郎と愛犬コンタの

15年にわたる思い出が綴られている。

散歩中、コンタが突然、猫を噛んだ。

突如、野生に戻ったコンタに安岡はショックを受けるが、

二、三日、餌も食べずにぼうっとするコンタを見て考える。

人間と暮らして、すっかりその気になっていても、

どうした拍子に自分が犬だと気づくと、

自分が犬であることに、耐え難い嫌悪感を覚えるのだろう。

それでも人と寄り添って生きようとする犬という生き物を、

愛しく思わずにはいられないのだと。

小林慎一 16年8月21日放送

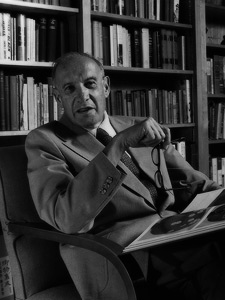

ドラッガーを初めて認めた男篇

後に、経営学者として不動の地位を得る

ピーター・F・ドラッガーは

1927年にウィーンの有力な経済雑誌「国民経済」に

論文を投稿する。

彼は、当時、18歳だった。

名門の誉れの高いウィーン学者が占める編集者たちにとって

その原稿をボツにする理由は、

18歳の少年が書いたというだけで十分だった。

論文には、誇大妄想をばかりを語る、ぽっと出の政治家だった

アドルフ・ヒットラーがドイツの人々の心をとらえるだろうと予測してあった。

ヒットラーの言っていることの中には、

混乱の時代の処方箋になると、ドイツ国民が感じる可能性があると

論じていた。

また、イギリスのマイナーな経済学者であったケインズが

社会的な影響力を持つだろうとも書いてあった。

この原稿は、ブタペストから亡命してきていた経済人類学者であり

副編集長だったカール・ポランニーだけが評価し、ドラッガー少年をディナーに誘った。

芋だけの生涯で一番まずしいディナーだった、

とドラッガーは後に語っている。

その夜、ポランニーとドラッガーは、

ヒットラーとケインズの登場という重大な予測について語り、

そして、2人の失敗についても語り合ったという。

小林慎一 16年8月21日放送

経済人類学篇

経済人類学という学問をご存知だろうか。

経済人類学は

ブタペスト出身の弁護士であり学者であった

カール・ポランニーによって構築された。

経済も社会に埋め込まれていると考え、

人類学的フィールドワークから

経済活動を明らかにしていく学問として始まった。

2001年に彼の著書「大転換」が再び出版され、

ポランニーの社会統合の概念は

現代社会でも有効であると再評価されている。

日本を代表する経済人類学者・栗本慎一郎は、

「人間とは何か」を第一義に考える経済人類学は

細分化・専門家してしまった学問を統一し

人類の問題を包括的にとらえる可能性のある

学問であると語っている。

小林慎一 16年8月21日放送

Clearly Ambiguous

貨幣篇

カール・ポランニーから端を発する経済人類学は

貨幣の成立にも独特の説をとっている。

原始的な社会では、

お互いに足りないものを補うために物々交換が行われ、

社会が発展するにつれて、持ち運びに便利な貨幣が発明された、

という立場をとらない。

ある共同体と共同体が交わった時、不安と緊張が生まれる。

そのよそ者への畏怖の念は、鬼や山姥などにシンボライズされ、

平和への意思表示として贈り物、つまり、お供えものが

境界線上に置かれる。

贈り物をされた方には、借りができ、その借りを返すために、

貨幣が登場した。

支払いとは、「祓いたまえ、清め給え」の祓いであり、

貨幣の幣の字は、お祓いを意味する。

英語のpayは「鎮める・なだめる」という意味を持つ

pacifyが語源である。

子安貝や金や銀が貨幣になったのは貴重だからではなく、

経済人類学は、

呪術的に魔を祓う力が強いものが選ばれたと説明する。

日本では金よりも銀が、重宝された。

小林慎一 16年8月21日放送

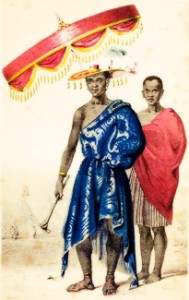

文字の成立篇

栗本慎一郎は、その著書で、

文字と法律が生まれた理由の

経済人類学的な説明をしている。

まず、文明が高度になると文字が発明されるという

考え方を否定する。

西アフリカの王国ダホメでは、

極めて精密な政治体制や経済運営を行っていた。

有名な奴隷貿易ではヨーロッパの列強諸国を翻弄し

経済の近代化という意味では

イギリスやフランスよりも上といっても過言ではなかったという。

しかし、ダホメには19世紀になっても、文字はなかった。

古代4大文明にはみな文字があった。

そして、その共通の特徴は、異なった文化を持つ部族を制圧し、

統一国家をつくったことにある。

異なる部族が混在するからこそ、

正しい、つまり、征服者に都合のいい歴史を書き残す必要があり、

ハムラビ法典のように決まりごとが書いてある法が必要になったのである。

日本で文字が生まれるのは6世紀半ばである。

小林慎一 16年8月21日放送

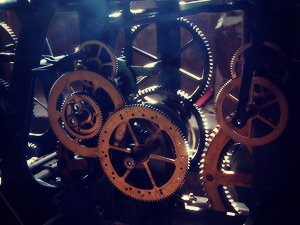

生物としての人篇

経済人類学者カール・ポランニーの弟である

マイケル・ポランニーは

感情、道徳、哲学も、広くは生物学の中で

語られなければならない、と述べている。

生物は機械そのものではないが、機械的な原則に基づいている。

そして、その機械的な原則は、より上位の原則により支配されている。

人にはアメーバやワニだった時代の法則が生きていて、

マンモスと戦ったころの記憶を持っている。

生物を司る物理的・化学的な一番下の層から、

人が人に進化するあらゆる生物的な層が積み上げられて

人ができている。

この考え方を、栗本慎一郎は、「層の理論」と呼んでいる。

ポランニーの友人だったアーサー・ケストラーは、

その著書「機械の中の幽霊」で

同じ部品、同じ工程で組み立てたれた機械であっても、

誤差の範囲を超えて、違う動作をすることを統計的に分析した。

ケストラーは、機械にも霊的なものが宿ると結論づけている。