蛭田瑞穂 16年8月14日放送

jackyczj

旅 旅に出る理由2

人はなぜ旅に出るのか。

旅は私にとって、精神の若返りの泉である。

アンデルセン

旅をすれば、人間は謙虚になれる。

自分がどれほどちっぽけな存在かを

思い知らされるからだ。

ギュスターヴ・フローベール

旅というものは、時間の中に純粋に身を委ねること。

福永武彦

旅路に果てがあるのはいい。

しかし結局、大切なのは、旅そのものなのです。

アーシェラ・K・ル=グウィン

旅における発見とは、新しい景色を見つけることではない。

新しい目で見ることである。

マルセル・プルースト

人はなぜ旅に出るのか。

答えは、旅する人の数だけある。

永久眞規 16年8月13日放送

aes256

昆虫採集 養老孟司

夏を彩るセミの声。

その声が年々減っていることに

気を留める人は、どれほどいるのだろう。

現代人にとって虫はいないも同然になった、

と憂うのは脳科学者の養老孟司。

虫好きとしても知られる彼は、

人々がそんな小さな生命に

思いを寄せるきっかけになればと、

鎌倉の建長寺に「虫塚」をつくった。

毎年6月4日の「虫の日」には

昆虫採集家たちが集まり、

虫を供養する法要が営まれている。

たかが虫に、と思うだろうか。

けれど、騒々しいセミの声が聞こえない夏が

どれほど味気のないものになるか想像してみてほしい。

私たちは虫の音で季節を感じ、

虫を通して自然と共生してきたのだ。

福宿桃香 16年8月13日放送

lucylarou

昆虫採集 田淵行男

山岳写真家であり、

蝶の研究者でもあった田淵行男。

4歳で母を亡くし、

幼少期のほとんどを外で過ごした彼にとって、

虫は一番の友達だった。

自らの誕生日の6月4日を勝手に「ムシの日」と呼び、

虫との絆を自慢していた程である。

ある時いつものように虫を追いかけていると、

巨大な青紫の羽を広げたオオムラサキが

田淵少年の虫取り網をひらりとすり抜けた。

彼が蝶の虜になった瞬間だ。

やがて、蝶は彼の生きがいになっていく。

わずか13歳にして、母についで父を亡くした時も。

戦争で強制疎開を命じられた時も。

パーキンソン病を患った時も。

蝶を探して山に登っている間は、すべてを忘れられた。

生涯をかけた蝶探しの旅と新発見の数々は

国内外で広く称えられたが、

当の本人は、何度も幼少期をやり直せたかのようで

ただ嬉しかったと、静かに笑っていたという。

村山覚 16年8月13日放送

imarsman

昆虫採集 手塚治虫

自分のペンネームに「虫」という字を入れるほど

昆虫を愛した漫画家、手塚治虫。

子どもの頃から天才的に絵が上手だった手塚少年は

山でつかまえた昆虫や、昆虫館でみた珍しい虫を、

丹念にデッサンした。チョウの翅の赤色を再現するため

指をナイフで切り、絵の具にしたことも。

中学3年の時に「昆蟲つれづれ草」という本を作った。

昆虫エッセイや昆虫イラストは大人顔負け。

その中の一篇を紹介しよう。タイトルは「小さな剣士」。

こちらを向いてじっとしているさまは、

まるで一寸法師が鬼に向かっているか、

小人島の剣士が大男を向こうにまわして

闘おうとしているか、とにかく面白い。

よく見るとなかなか立派な服装だ。

だんだら縞の服に黒いビロードの胸着、

ハイカラな角帽子をちょこんと載せた頭。

これはハエの一種、メバエの観察記。

手塚が後にうみだすマンガやアニメを彷彿とさせる。

昆虫はよく宝石に例えられるが、マンガの神様にとっては

キャラクターの宝庫でもあった。彼が生涯で描いた700もの

作品のうち、180作品に昆虫が登場するというのだから。

藤本宗将 16年8月13日放送

昆虫採集 南方熊楠

博物学者、南方熊楠。

「歩く百科事典」とも呼ばれた彼の知識欲は、

少年時代から旺盛だった。

ただし学校の勉強はあまり熱心ではなく、

野山を歩き回っては

昆虫や植物の採集に没頭。

たとえ通学途中でも

気になる生き物を見つけると

その場で弁当を食べてしまい、

空になった弁当箱につめていたという。

海外で学者として認められたあとも

熊楠は再び故郷和歌山の野山に戻り、

多くの標本を残している。

人々が気にもとめない

ちいさな生命を見つめ続け、

あらゆる知識を「採集」しつづけた熊楠は

どのような結論に至ったのか。

それは、こんな短い言葉に込められている。

「世界に不要のものなし」

大友美有紀 16年8月7日放送

世界で愛された日本人 三浦環

かつて、世界に飛び出していった、多くの日本人がいた。

その一人、オペラ歌手・三浦環。

作曲家プッチーニから、世界最高のマダム・バタフライのプリマドンナと

称された。約40年のオペラ人生の半分を欧米で活躍し、

記録に残っているだけでも「マダム・バタフライ」の主役を2千回もつとめた。

三浦環は、明治17年、今の東京・虎ノ門に生まれる。

幼い頃から日本舞踊、長唄、琴に親しんできた。

女学校卒業後は声楽家を志す。

一人娘にその道を諦めさせたい父親は、

虎ノ門から東京音楽学校のある上野まで

自転車で通うなら、許すという条件を出した。

当時、若い娘が自転車に乗って走るなど、とてもみっともないことだった。

しかし環は諦めない。紫の大矢羽根の着物に緋の袴をつけ

髪に白いリボンを結んで、外国製の自転車に乗って颯爽と走った。

自転車美人と評判が立ち、通学路には野次馬が待ち受けるようになった。

環がモデルの新聞小説まで登場した。

鈴の音高く、現れたのはすらりとした肩の滑り、

デートン色の自転車に海老茶の袴、紙は結い流しにして、

白リボン清く、着物は矢絣の風通、袖長ければ風になびいて、

色美しく品高き十八九の令嬢である。

夢のためなら、どんな困難もいとわない。

世界で活躍する底力である。

大友美有紀 16年8月7日放送

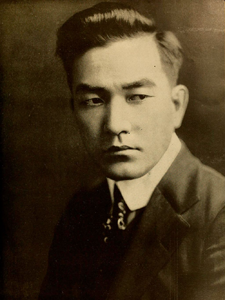

世界で愛された日本人 早川雪洲

無声映画時代のハリウッドで活躍した日本人、早川雪洲。

大正4年、雪洲は映画「チート」で残忍な日本人富豪を演じる。

サディスティックで東洋的な美しさはアメリカ人女性の人気をさらった。

女性客は、化粧をして映画館に行ったという。

スクリーンの雪洲に美しい自分を見てほしかったから。

ルドルフ・ヴァレンチノでさえ、

「ハヤカワのような芸をやりたいとずっと真似をしていた」と憧れていた。

雪洲の、ある映画の神の怒りを伝えるシーンでのこと。

11時20分で、もう飯食いたいから、

おれは腹が減ったぞと日本語でわめいたの。

誰も日本語分からないから、うまいなぁとほめてくれた。

伝説はつきない。

小柄だった雪洲は、背の高いアメリカ人女優とラブシーンを演じる時、

踏み台を使った。

映画界では今でも高さを調節する台を「セッシュウ」という。

これは、有名な伝説の1つ。

大友美有紀 16年8月7日放送

世界で愛された日本人 前田光世

柔道家、前田光世。明治11年、青森生まれ。

アメリカ、イギリス、ヨーロッパ各地で柔道普及の活動を行った。

柔道を広めるためにボクサーとも闘い、レスリングの大会にも出場した。

今で言う、異種格闘技だ。ロンドンでのレスリング世界大会では、

柔道着を拒否され、レスリングタイツで闘った。

軽量級では決勝で敗れ、重量級では準決勝で敗れた。

当時ヨーロッパ最強と言われていたレスラーが、新聞に

「大会を席巻した東洋の小柄な柔道家もレスラーの前で相手ではなかった」

と語った。これを見た前田は、そのレスラーの試合会場に乗り込み

対戦を申し込んだ。レスラーは負けたことを新聞に書かれたら、

レスラー人生が終わってしまう、と逃げ出した。

それだけ前田の強さは知れ渡っていた。

最終的に、前田はブラジルに移住する。

地元の名士やその息子たちが続々と入門した。

息子を柔術で鍛えてやってくれ

その息子とは、カルロス・グレイシーとエリオ・グレイシー。

後にグレイシー柔術を完成させた兄弟である。

前田の闘いは、世界へ後世へと道を刻んだ。

大友美有紀 16年8月7日放送

世界で愛された日本人 トミー・ポルカ

安政7年、幕府は日米修好通商条約の批准のため、遣米使節を派遣。

その中に16歳のオランダ語通詞、立石斧次郎がいた。幼名を、為八という。

可愛らしい顔つきにちょんまげ、英語が堪能で、人なつこい性格。

アメリカ人船員から好かれ「トミー」と呼ばれていた。

ワシントンに到着すると、ご婦人方からも熱烈に歓迎された。

お忍びで使節団に参加した日本のプリンスだと噂されるほどだった。

通りがかった

人妻も娘も、思わず夢中で取り巻く

かわいい男、小さな男

その名はトミー、かしこいトミー、黄色いトミー、

日本からやってきたサムライ・トミー

明治2年、岩倉使節団の通訳として、12年ぶりにアメリカを訪れた

斧次郎は、自分の名前が歌われた「トミー・ポルカ」の存在を知る。

けれど、使節団は天皇の委任状をもっておらず、「トミー」も洋装で

訪れたため、前回のような歓迎は受けなかった。

世界で愛されるには、タイミングも必要だった。

大友美有紀 16年8月7日放送

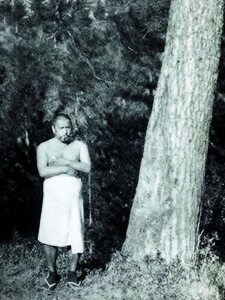

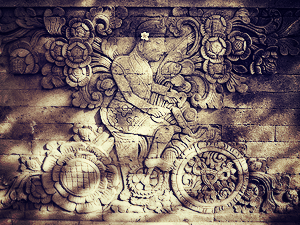

世界で愛された日本人 三浦襄(みうらじょう)

トコ・スペダ・トゥアン・ジュパング。

バリ語で、自転車屋の日本のおじさん、という意味。

インドネシア、バリのために生きた三浦襄の呼び名だ。

三浦は明治末期、キリスト教の伝導と商売のために

ジャワ島に渡った人物。いくつかの成功と挫折を繰り返し、

40歳の時、バリ島で自転車修理業を始める。

第二次世界大戦中も戦後も、バリ人を守るために奔走した。

バリの病院の院長には、

「この病院にある薬はインドネシア人だけのものだ

日本人が要求しても与える必要はない」と言い、

戦時中、日本の陸軍の大将に

「バリの住民から、不当な税を徴収しないでください。

軍人や役人はバリ人に紳士的に接してください」と苦言を呈した。

昭和20年9月7日、三浦は生涯を終える。

三浦の葬列は1キロを超え、

見送った人も含めると1万人を超える人が、

その死を悼んだ。

現在に至るまで、全島民をあげるような

厳粛な葬儀を受けた者は、いないという。