三島邦彦 12年5月13日放送

miyappp

カクテル・ストーリーズ/今 日出海(こん ひでみ)

作家でフランス文学者の

今日出海(こん ひでみ)が

考案したカクテルがある。

その名は、「東京のたそがれ」。

音と光り、人と自動車、

甘さと辛さ、歓楽とほのかな哀愁

そういった東京の横顔を、

ジンの鋭さやベルモットのやわらかさで表現したかった。

カクテルは、想像力を刺激する。

カクテル・ストーリーズ#1

「東京のたそがれ」

三國菜恵 12年5月13日放送

カクテル・ストーリーズ/フランシス・ニーガス大佐

1720年代、イギリス。

とフランシス・ニーガスいう陸軍大佐がいた。

ある寒い夜、

彼の邸宅に同僚たちが集まり、

いつになく白熱した政策論争をくりひろげた。

しかし、議論はなかなか結論に達せず、

ヒートアップしていくばかり。

そこで、ニーガス大佐は

彼らにこんなものをふるまった。

甘みの強いポートワインを

熱湯で割ってつくった、ホット・カクテル。

からだが温まれば、頭のホットさは収まるだろう

彼の作戦は、見事成功。

のちにこのカクテルは

クールな彼に同じ「ニーガス」と名付けられる。

カクテル・ストーリーズ#2

「ニーガス」

三島邦彦 12年5月13日放送

Jeremy Brooks

カクテル・ストーリーズ/開高健のマティーニ

作家、開高健にとってカクテルは、

空想を楽しむ飲み物だった。

たとえば、マティーニのグラスの中のオリーブの実。

丸いオリーブの中に四角いパプリカトマトが入っている。

種を抜いたオリーブの丸い穴に、

どうやって四角いパプリカトマトをすき間なく詰めるのか。

一粒一粒手作業をしていたら大変。

大量生産をする方法があるのだろうか。

マティーニのグラスを傾けながら、ああでもないこうでもないと、

思いを広げ、妄想を楽しんだ。

そのことをエッセイにして発表すると、

正解を教えましょうと、とある会社から小豆島の工場へ招待された。

しかし、開高健はこれを断る。

せっかくおれは、ああでもあろうか、こうでもあろうかと、突飛なことを考えて

遊んでいるんだから、これは壊さないでくれ。

カクテルグラスの中には、愛すべき謎がある。

正解は、さほど重要なことではない。

カクテル・ストーリーズ#3

「開高健のマティーニ」

三國菜恵 12年5月13日放送

カクテル・ストーリーズ/ヘミングウェイ

1932年、パリ。

アメリカの文豪、ヘミングウェイは

ボクシング・ジムの帰り道に、

ある行きつけのバーに立ち寄った。

ハリーズ・ニューヨーク・バー。

顔なじみの店主に対し、彼は

「運動後の気付けの一杯を」と注文した。

それを聞いたバーテンダーは、こんな一杯をさし出した。

ペルノと言うリキュールを、シャンパンで割ったカクテル。

ペルノは後悔の味がする

ヘミングウェイがいつもそう漏らしていたのを思い出し、

その後悔の味を、シャンパンで慰めてみようと考えたのだった。

このカクテルは後に、

「デス・イン・ジ・アフタヌーン」と名付けられる。

それは、ヘミングウェイが当時書きあげたばかりの作品の名前。

いかにお気に召したかが、うかがえる。

カクテル・ストーリーズ#4

「デス・イン・ジ・アフタヌーン」

中村直史 12年5月13日放送

カクテル・ストーリーズ/開高健のブラッディマリー

氷を入れたタンブラーにウォッカを注ぎ、トマトジュースを入れる。

お好みで、コショウ、タバスコを少々。

それが「ブラッディ・マリー」の一般的なレシピ。

「血まみれのマリー」という恐ろしげな名前がついたこのカクテル。

あの開高健先生によれば、ひとりの恐妻家の男が発明したのだ、という。

夫は家で酒を飲みたいが

妻が怖いのでおおっぴらには飲めない。

そこで台所で隠れて飲むのだが

琥珀色の液体を飲んでいては

「何ウイスキー飲んでるの!」と怒鳴られる。

あぶくのたつ液体をのんでいると、

「ビールね!」とこれまた怒られる。

そこで、透明なウォッカにトマトジュースをほうりこんで

コショーだなんだと、ありあわせのものをほうりこむことで、

厳しい妻の目をごまかしたのだ、と。

カクテルは、クリエイティブなお酒。

作り手と飲む人の発想力を鍛えてくれる。

カクテル・ストーリーズ#5

「開高健のブラッディマリー」

三島邦彦 12年5月13日放送

カクテル・ストーリーズ/フランクリン・ルーズベルト

1920年から1934年まで、

アメリカには禁酒法という法律があり、

酒好きは密造酒を飲むか

海外に行くしかなかった。

禁酒法を終わらせたのは、

合衆国大統領フランクリン・ルーズベルト。

ホワイトハウスでは

仕事を終えた大統領が自らシェーカーを握り、

スタッフにドライ・マティーニを振る舞う習慣ができた。

さあ、夜のとばりが降りた。ドライ・マティーニを飲んで童心に帰ろう。

マティーニを前にすると、人は正直になる。

その後、ソ連のスターリンにもマティーニを振る舞い、交渉を円滑に進めたという。

カクテル・ストーリーズ#6

「ドライ・マティーニ」

中村直史 12年5月13日放送

カクテル・ストーリーズ/サマセット・モーム

シンガポール、ラッフルズホテル。

このホテルを定宿にしたのが

イギリス人作家サマセット・モーム。

とある日のこと。

ラッフルズのバーで飲んでいたモームにバーテンダーが尋ねる。

「次は何をお飲みになられますか?」

「では、この美しい景色を」

モームは窓の外に沈みゆく太陽を眺めながら答えた。

そして生まれたカクテルが、シンガポールスリング。

・・・話の真偽は定かではないけれど、

数々の逸話が生まれるのもまた、愛されるカクテルの特徴。

カクテル・ストーリーズ#7

「シンガポールスリング」

三國菜恵 12年5月13日放送

ReeseCLloyd

カクテル・ストーリーズ/福西英三

1976年のある日、

バーテンダー協会にこんな問合わせがあった。

「ある女性デュエットを、カクテルと同じ名前で売り出したいのですが」

その電話を受けた役員、

福西英三(ふくにしえいぞう)はこんなふうに答えた。

カクテルに著作権はありません。

それよりも、デビューのご成功をお祈りします。

このひと言がなければ、

ピンク・レディーというアイドルはいなかったかもしれない。

カクテル・ストーリーズ#8

「ピンク・レディー」

佐藤理人 12年5月12日放送

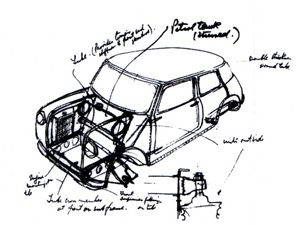

ミニ① 特命

1956年、スエズ動乱が勃発すると、

ヨーロッパに深刻な石油危機が広まった。

特にイギリスではガソリンの価格が高騰、

配給制度が敷かれた。

そんなある日。

当時イギリス最大の自動車メーカー

BMCの設計者アレック・イシゴニスは、

会長直々に特命を受けた。

燃費が良く経済的な

4人乗りの小型車を早急に開発せよ。

車体はできるだけ小さく、でも室内は広く。

この無理難題を解決するためにイシゴニスがまずしたこと。

それは常識を捨てることだった。

彼は部品の一つ一つまで全く新しい視点で考え直し、

革命的な車を作り上げた。

イギリスの国民的名車「ミニ」は、

石油不足という大きな制約が生んだ

小さなヒーローだった。

ミニ② 数学

数学が苦手でも、

カーエンジニアの夢をあきらめる必要はない。

イギリスが生んだ世界的名車「ミニ」。

その設計者アレック・イシゴニスは数学が大の苦手だった。

大学のテストで3度も落第しているほどだ。

彼は数学を

すべての創造的な天才たちの敵

と呼んで毛嫌いした。

ミニのあの愛くるしいデザインは、

実はカーデザイナーの手によるものではない。

イシゴニス自身が、

リゾート地のホテルでジンを飲みながら

ナプキンに手描きしたものだ。

車のコンセプトと構造を熟知した

設計者自身の手によるデザインは、

機能に直結した合理性に富むもので、

そのまま生産できるほどの完成度の高さだった。

hashmil

ミニ③ 文化

誰にでも手が届く経済的なファミリーカー。

そんなコンセプトで生まれたイギリスの名車「ミニ」。

その斬新で機能的なスタイルに真っ先に飛びついたのは、

庶民ではなく、新しモノ好きなセレブだった。

例えばビートルズ。

元々はアビイロードスタジオの駐車場が狭いために選んだ車だったが、

その愛くるしい個性にメンバーはみな一目ぼれしてしまった。

ジョン・レノンは免許を取る前にミニを購入し、

リンゴ・スターはミニ・クーパーを愛用し、

ジョージ・ハリスンは車体にオリジナルで

サイケデリック模様のペイントまで施した。

ミュージシャンでは他にデビット・ボウイ、エリック・クラプトン。

ファッションデザイナーのポール・スミス。

俳優のスティーブ・マックイーン。

そして女王エリザベス二世。

当時世界で最もクールなセレブ達が、

自分の個性を表現する手段としてミニを選んだ。

もはやミニは単なる大衆車ではなかった。

大きくて強いことこそ正義とされた当時の価値観に対抗する

カウンターカルチャーの象徴だった。

それは奇しくも

ミニが生まれた1962年に、

イギリスのファッションデザイナー

マリー・クワントが発明した

「ミニ」スカート

と同じことだった。

ミニ④ 勝負

フェラーリのレーシングカーなどを製作し、

現在のF1カーの基礎を築いた男、ジョン・クーパー。

1960年代はじめ、彼は市販車レースに夢中になった。

しかしレーシングカーと市販車のレースでは、

求められる性能も走るコースも何もかも勝手が違う。

レーシングカー製作者に贈られる最高の賞を

2年連続で受賞した彼もなかなか勝利をつかめずにいた。

ある日のこと。

クーパーは友人の設計者アレック・イシゴニスに

ミニの試作車を見せられた。

その驚異的な性能をすぐさま見抜いたクーパーは、

イシゴニスと共同で機敏で燃費がよく、

しかも安価な車を製作した。

そうしてできたのが、今やミニの代名詞ともなった車、

ミニ・クーパー

である。

そして1964年。

クーパーは早速、世界最古の自動車レースであり、

世界三大レースの一つでもあるモンテカルロ・ラリーに参戦。

険しい山道、凍結した路面、そして雪という

最悪のコンディションにもかかわらずいきなり優勝を飾った。

続く1965年、67年にも優勝。

ポルシェやアルファロメオなど大パワーのライバルたちを打ち破り、

世界で最も権威のあるレースで3回も勝ち星をあげたミニ。

この勝利は「速さにはパワーが必要」という

それまでのモータースポーツの常識も打ち破った。

ミニ⑤ 映画

イギリスが生んだ歴史的名車「ミニ」。

その活躍は日常やレースの世界に留まらなかった。

1969年に公開された

The Italian Job

邦題「ミニミニ大作戦」という映画で、

ミニはついに映画初「主演」を果たす。

強盗団がマフィアから金塊を奪って逃げる

という何ともB級な話だが、カーアクションはA級だ。

狭く入り組んだトリノの街を

縦横無尽に駆け回る三台のミニ。

階段、下水道、屋根など

走れるところはどこでも走り、

ビルからビルへジャンプする。

ジャガーなど超のつく高級車たちを、

軽々と手玉にとるその姿は実に痛快だ。

それは小さくて軽くて、しかも速い、

ミニならではの名演技だった。

J Mark Dodds a shadow of my future self

ミニ⑥ 時代

うまくいっているなら、何も変えるな。

うまくいかなくなるまで続けろ。

設計者アレック・イシゴニスの言葉通り、

1959年の発売当時とほぼ同じ姿のまま、

今も世界中で愛され続ける車「ミニ」。

その生産が終了したのは2000年10月のこと。

世界中で高まる衝突安全性と排出ガスの基準を

もはや満たすことができなくなったのだ。

40年の間に、

ミニより先に世界が変わってしまった。

Okko Pyykkö

ミニ⑦ 長寿

20世紀最高の名車を決める

「カー・オブ・ザ・センチュリー」で

2位に輝いたイギリスの世界的名車「ミニ」。

ある日、

イタリアが生んだ世界最高のカーデザイナー、

ピニンファリーナが、

ミニの設計者アレック・イシゴニスに尋ねた。

いつになったら

あなたの車をデザインさせてもらえますか?

イシゴニスは答えた。

デザインなど2年もすれば流行遅れになるものだ。

でも私の車は、私が死んだ後も流行っているだろう。

事実、ミニは2000年10月の生産終了まで、

40年もの長い間世界中で愛され続けた。

その数、実に530万台。

1988年に亡くなったイシゴニスより

12年も長生きだった。

大友美有紀 12年5月6日放送

Ian Britton

「旅する言葉・チェコ」カレル チャペック

「園芸家12ヶ月」「ダーシェンカ」で知られる

チェコの国民的作家カレル チャペック。

彼はジャーナリストとしても活躍していた。

そして数多くの旅行記を出版している。

1925年にふるさとチェコについても書いていた。

塔はチェコの特産だ、と私は言いたい。

わが国のあのような不思議なキューポラ、

まるっこい玉ねぎ型、けしの頭型、

灯台、付属塔とギャラリーと尖塔は、

ほかの場所にはないからである。

チェコの古い町はどこでも、

その町に特有の塔を持っている。

プラハは、百塔の町とも呼ばれている。

90年近く経った今でも、チェコの特産は健在だ。

Jean-Pol GRANDMONT

「旅する言葉・ふるさと」カレル チャペック

チェコの国民的作家カレル チャペックは、

幼少の頃、父の仕事の関係で幾つかの地に移り住んだ。

彼がふるさとについて書くとき、

それは特定の場所ではない。

生まれ故郷、またはより正確に言えば、

私たちが子どもの頃の何年かを過ごした地方は、

決して地理的な地域ではなく、

私たちが小さかったときに関係した

数多くの場所や、秘密の隠れ家なのだ。

こおろぎやとかげをつかまえた畦道。

水浴びをした場所。

よじ登って腰掛けた、とねりこの木。

実を盗みにいった桃の木。

それは自分だけの特別な秘密。

大人になってその地方を訪れた彼は、

思い出の場所は、どこかに行ってしまったことを知る。

それは生まれ故郷だった。

わたしは感動しながらも、がっくりしていた。

もはやそこは、世界のすべてではなくなっていたのだ。

bjoern.f

「旅する言葉・モルダウ川」カレル チャペック

ヴルタヴァ川。

チェコの国民的作家カレル チャペックが、

青春時代を過ごしたプラハをゆったりと流れている。

ドイツ名、モルダウ川。

チャペックはその「ヴルタヴァ川」の美しさを

音楽や絵画や散文、詩で描写した人はいない、と嘆いている。

春の陽光の中で清らかに輝き、

明るく音高く、おごそかに、まろやかで楚々とした、

あの青春時代の乙女のような姿を。

または、たそがれどきのプラハへ注ぎ込む、

限りなく青く明るく誇らしげな

プラハのあかりの列を映して、

繻子のような、ブロケード織りのような、

燃えるような輝きを見せるその姿を。

川の描写はまだ続く。

すべての景観をしのぐ景観、美の中の美、

プラハの空や宮殿、庭園、

この地の美しい景観のすべてをともなった、

プラハ全体のなかでも最高の魅力を。

チャペックは「ヴルタヴァ川」の美しさを描ききった

最初の一人になったのだ。

Zaqarbal

「旅する言葉・スペイン」カレル チャペック

21年間のジャーナリスト生活を通じて、

カレル チャペックは、ヨーロッパ各国を旅した。

1929年にスペインを訪れたとき、

チェコとはまるで違う彼の地の魅力を

「別の大陸のようだ」と表している。

マドリードは宮廷のパレードと革命のスコールの町だ。

空気は軽く、いささか興奮をかきたて、スリルに満ちている。

それに反し、セビリアは祝福に満ちてけだるく、

バルセロナは、なかば秘められた状態でわき返っている。

José-María Moreno García

「旅する言葉・トレド」カレル チャペック

古都トレド。

世界遺産にも指定されているこの街は、

城壁に囲まれ、狭い石畳の路地が迷路のように入り組んでいる。

カレル チャペックも、この街を訪れたとき、

その歴史的建造物と狭い路地に魅せられた。

ジグザグに曲がったアラブ風の小道をさまよい歩いていく。

あなたは七歩ごとに立ち止まることになるだろう。

西ゴート族の柱があると思えば、モサベラ人の壁がある。

奇蹟の聖母マリア様もいらっしゃる。

ムハデル人の塔、ルネッサンス風の宮殿があり、

左右に耳をひろげたロバも通り抜ける。

そして、大聖堂については、たしかにそこへは行ったのだけれど、

さだかではないと言う。極めて多くの品、

多様な宗教美術を目にしたあまり、夢を見ていたかのようだったと綴る。

あまりにも多くのトレドの名物を目のあたりにしたチャペックは、

こう結論づける。

この世で最良の博物館は、生きた人々の街路だ。

ここはまるで、別の時代に迷いこんだような感じがする、

と誰もが言いたくなるだろう。

だが、それは適切ではない。実際はもっと不思議なものだ。

別の時代ではなく、過去にあったものが現存していることなのである。

民族の独自性と多様性をそのまま受け入れることの大切さを

彼は伝えようとしているのだ。

wildphotons

「旅する言葉・オランダ」カレル チャペック

チェコの国民的作家でありジャーナリストであり、

園芸家でもあるカレル チャペック。

1931年、彼は国際ペンクラブの会合でオランダを訪れる。

そして世界で最も綺麗な庭、

オランダのかわいらしい家々の庭を見て、

自分の庭に、この土壌と湿度があれば死にものぐるいで

世話をするだろうと書いている。

しかし、オランダで一番気に入ったのは、人の住居だ。

驚いたのは、人々がいかに家と街路を結びつけているか、

ということだった。

窓の前には何も囲う物のない庭があり、

その広い、磨かれた窓は覆う物もなく、

通行人たちは誰でも、その家の灯の下にある、

家族の豊かさと模範的な生活を見ることができる。

その暮らしの清潔さと自然さに嫉妬を抱きながら、

チェコ人に数百年与えてくれれば、

その暮らしに近づけるのにと、渇望する。

Jesper Hauge

「旅する言葉・ノルウェー」カレル チャペック

カレル チャペックの最後の旅行記は「北への旅」。

デンマーク、スウェーデン、ノルウエーへの旅だった。

ノルウェーからは船で北極圏をとおりフィヨルドを見学している。

その船旅の途中、漁師たちの島にそばを通り過ぎる。

ドゥーノヴィの漁師たちの島だ。

むき出しの丸っこい岩ばかりで、

ただ少しばかり緑がふりかけられている。

こころは恐ろしくさびしい所だ。

家は一軒しかない。

ただ小型の船と海、それ以上は何もない。

この地で人間は、英雄となるために戦う必要はない。

生きていくだけで十分なのだ。

タカ

「旅する言葉・帰途につく」カレル チャペック

カレル チャペックは、数々の旅行記を出版したが、

旅に出かけたくないと言う。

外国にいると、自分がお払い箱にになった気がすると言うのだ。

旅に出ることを断る言い訳が思いつけなかっただけだ、と。

そのくせ、旅の帰りに、もっといろいろなものを

見なかったことを悔やんでいる。

旅行者が持つ最初の印象は

世界のどの地域に行こうともすべて同じだ。

しかしその後、旅行者が持つ最終的印象は、

世界は限りなく多様でどの地域もそれぞれ美しい、

ということになる。

だが、そんな印象に達するのは、

ふつうはもはや手おくれになった時で、

帰りの列車で、何を見たのか、

もはやゆっくりと忘れかける時なのだ。

旅に出ることは、世界を知ることなのだ。

小国チェコの国民的作家は、そのことを知りつくし、

さまざまな民族と出会うことを楽しんでいた。