エラ・フィッツジェラルド1

恵まれない幼少期。

この特殊な環境が、ときに大きな才能を開花させる。

アメリカのジャズシンガー、

エラ・フィッツジェラルド。

七歳のときから

売春宿の見張りをし、

違法カジノではノミ屋となり、

ほんのわずかなお金を稼いだ。

ときどきレコードを買い、

同じ曲ばかりを繰り返し歌った。

裕福ではないから、音楽だけが生きる全てになった。

1929年代のニューヨーク。

どこにでもいそうな内気な少女は、

歌が抜群に上手かった。

エラ・フィッツジェラルド2

どんなに才能があっても、歌が上手くても、

肌の色が違えば、ステージでは成功できない。

そんな時代にも関わらず、

エラ・フィッツジェラルドの周りでは、

多くのミュージシャンがこんな噂をしていた。

まるで管楽器のような声を出す女の子がいる。

ハーレムをぶらぶらしていたら、背筋がぞくぞくするような声が聴こえてきた。

そこにいるのは十五か十六の、驚異的な才能を持った女の子だった。

やがて彼女は、ひとつのバンドに誘われる。

才能がある人の元には、

必ずそれを磨く人が現れる。

差別や偏見に邪魔されることなく。

エラ・フィッツジェラルド3

管楽器のような輝きを持つ、二オクターブ半の声域。

それは、どんなに教えても生み出すことのない響きだった。

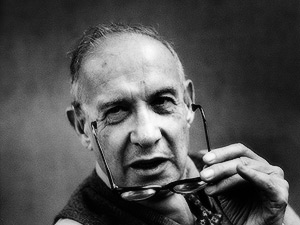

エラ・フィッツジェラルドの才能をどう育てていくべきか。

幼い彼女の保護者まで引き受けた

バンドリーダーのチック・ウェッブは言った。

早く昇りたがってはいけない。

同じように早く落ちてしまうから。

きみが昇るとき、先に昇った人たちが落ちてくるのに出会うだろう。

それは、一流の歌手にだけ与えられる、

超一流のアドバイス。

エラ・フィッツジェラルド4

歌よりもダンスが好きだったある少女は、

十代のとき、友達とアマチュアコンテストに参加する。

ステージの上に立ったのはいいが、

緊張のあまり体は氷のように固まり、

客席がにじんで見えた。

ダンスも踊れないみすぼらしい少女に、

観客は苛立ち始める。

そのとき彼女は、ひらめいた。

「動けなくても、歌うことができる。」

彼女の澄みきった声に、

客席は、ぴたりと静かになった。

歌い終わると、喝采に包まれていた。

少女の名前は、エラ・フィッツジェラルド。

彼女は、のちに語っている。

その舞台で、自分は生涯、人々の前で歌いたいんだとわかったんです。

私はあがり症だから、歌手なんかできない。

そう思ったことのある人は、

エラ・フィッツジェラルドを参考にすればいい。

エラ・フィッツジェラルド5

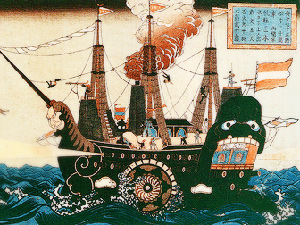

1941年。

ついに始まってしまった戦争は、

エラ・フィッツジェラルドの環境を大きく変えていく。

バンドメンバーの何人かが徴兵され、

ヨーロッパ巡業のチャンスは消えた。

レコードの吹き込みも禁止となり、エラは孤立する。

でも、逃げなかった。

米軍ラジオで歌い、

軍隊のキャンプをまわり、

兵隊の心を慰めた。

戦争になると、バラードが流行るという。

エラの歌声は、人々が求めるものと見事に重なった。

わたしはバラードが大好きなんです。

人がなんと言おうと、それは決して変わりません。

エラ・フィッツジェラルド6

1950年代の半ば、

エラ・フィッツジェラルドは困惑した。

彼女だけでなく、

フランク・シナトラや

ナット・キング・コールも

口々に、この音楽を批判した。

あるムーブメントは社会現象となり、

もうすでに誰も抑えることのできない存在に変わっていた。

若者は熱狂し、踊り狂った。

ロックンロールは、

世界を相手に中指を立てて挑発する。

予想よりも遥かに深く、激しく。

エラ・フィッツジェラルド7

100枚を超えるアルバムを出し、

グラミー賞を13回も手に入れ、

3つの大学から名誉博士号を授与された。

それでもエラ・フィッツジェラルドは、

いつも不安そうな少女であり、

バンドのメンバーにさえ

自分の心をさらすことはなかったという。

巨匠。

大御所。

伝説。

ある年齢を過ぎると、

メディアの多くは、エラを究極の存在に導く。

でも、彼女はそれを拒んだ。

過去の遺物になったように思えたから。

ステージで歌えればいい。

お客さんの喜ぶ顔が見られたらいい。

愛する家族と過ごす時間があればいい。

78歳で亡くなるまで、

エラの心の中は少女のままだったのかもしれない。

変わることがもてはやされる世の中だけど、

人はそう簡単に変われない。

変わらないほうがいいことも、多い。